El músico se despide de los escenarios madrileños con un concierto sentimental, pero a su manera: solo un poco.

Es difícil encontrarle algún reproche a Rosendo Mercado, hombre consecuente que durante cuatro décadas jamás ha renunciado a ser él mismo. Tanta es su honestidad que ahora parece decirnos adiós cuando nadie le afearía, ni de lejos, que prolongase sus andanzas encima de los escenarios. Pero no; el de anoche en el WiZink Center madrileño fue, si nadie le persuade de lo contrario, la última vez que se citó con el público de su ciudad (aunque los carabancheleros, en el contexto de la gran urbe mesetaria, representen casi una república propia). Y ahora, en cuanto resuelva sus dos comparecencias consecutivas en Barcelona, adiós muy buenas.

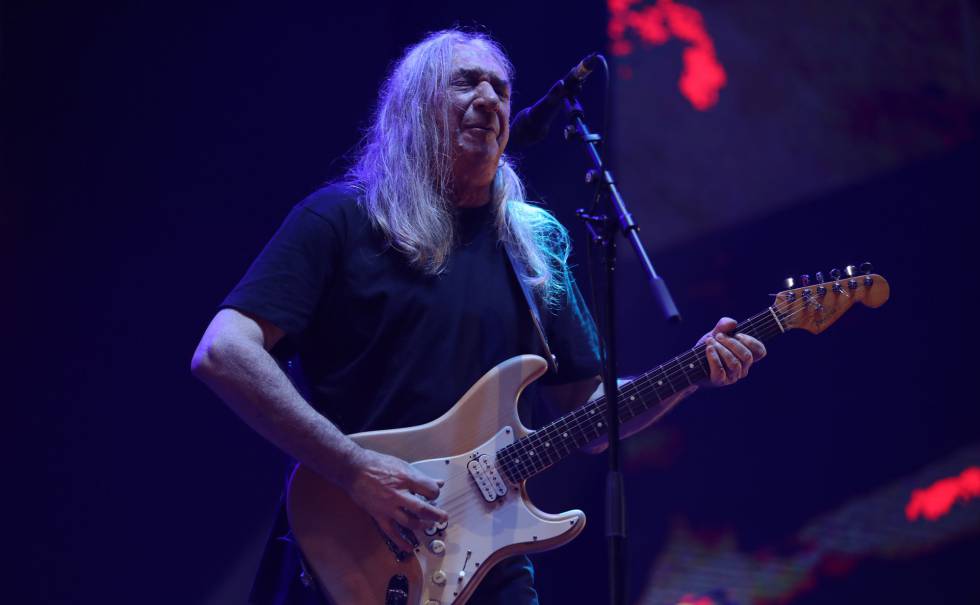

Rosendo suma 64 años y, seguramente, unos cuantos más misterios. Es un músico tenaz, reiterativo, sujeto a las canciones de tres acordes y al muy exigente formato de trío, lo que como cantante y guitarrista le obliga a un desgaste abrumador. Odia el postureo, la concesión, el halago. Es poco agraciado, narigudo, de greña canosa, vaqueros excedidos en kilómetros y camiseta negra básica. No concede parlamentos, más allá de algún «muchas gracias» circunstancial. Le sobran las tres cuartas partes del escenario (o más), pues ni pasea ni gesticula ni le interesa un pimiento la galería. Pero los suyos le adoran.

Le desagradan las entrevistas, porque a raíz de ellas la gente le paraba por la calle, pero el rosendista no ve en ello un ramalazo de desapego, sino de integridad. Las 15.000 entradas del pabellón se volatilizaron hace dos meses, lo que delata su escaso afán crematístico: habría reventado una segunda fecha mañana mismo, igual que hoy se bañaría en oro si en algún momento hubiese transigido con una gira de reunificación de Leño.

Pero no. Rosendo es nuestro Bradomín del rock urbano, un feo que intenta disimular su condición de sentimental (y del que desconocemos si es muy o poco católico). Alguna sonrisa mínima le delata: anoche era un tímido feliz. Pero no concedió un maldito tema de sus míticos Leño hasta El tren, a la hora y cuarto de concierto. Y solo entonces aprovechó el ambiente caldeado para entregar Flojos de pantalón, Masculino singular, Pan de higo o Navegando, pero parte del repertorio anterior (Cuando) era perfectamente ignoto para el común de los mortales.

A Rosendo, lo dicho, se le quiere tanto que se le perdona todo. Incluso su deserción de Carabanchel para refugiarse en el pueblito burgalés de su mujer, Esther, con la que mantiene una longeva y poco arquetípica relación de 41 años. «No sé, no me gusta hablar. Volveremos a vernos, aunque sea en otra vida», casi balbuceó, tan escurridizo como siempre, antes de los bises. Arreciaba el aroma a cigarrito enriquecido, en gol por la escuadra a la ley antitabaco, cuando aquello de Prometo estarte agradecido se convertía en leitmotiv de la noche. Y anduvo el público más pendiente de la leyenda que de la circunstancia, así que Mercado se esforzó por erigirse en el héroe involuntario en su penúltimo acto de servicio.

«Me duele tener que parar, pero la vida es esto», resumió antes de atacar su clásico entre los clásicos, Maneras de vivir. Veremos si ahora él asume las de asceta. En caso de que añore el asfalto, docenas de pabellones le brindarán cobijo. Seguro. Y no habrá Qué desilusión que valga.